50%的癌症与慢性炎症有关!干细胞给出“解决方案”

引言

提到 “发炎”,多数人会想到磕碰后的伤口红肿、感冒时的喉咙肿痛 —— 这些都是身体应对外伤或感染的 “急性炎症反应”,通常来得快去得也快。

但你知道吗?还有一种 “无声的炎症” 正悄悄潜伏在体内,像隐藏的 “健康蛀虫” 长期侵蚀器官,它就是慢性炎症。

慢性炎症:不疼不痒,却连缀着多种重疾

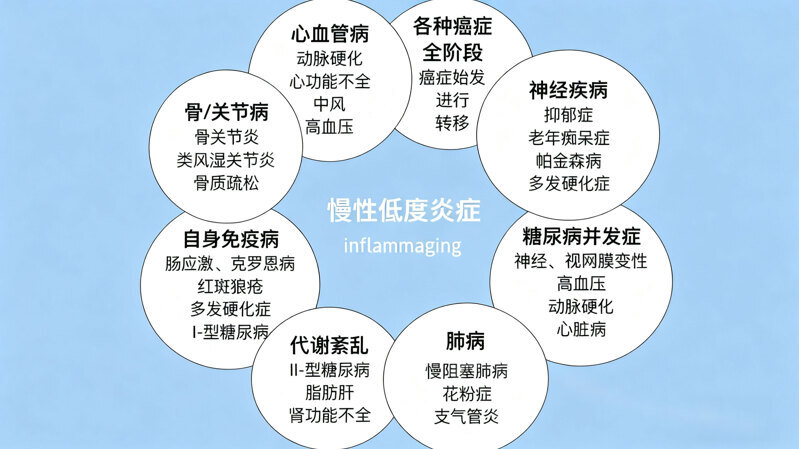

和急性炎症的 “即时反击” 不同,慢性炎症更像 “持久战”:它没有明显症状,却会持续损伤组织,最终诱发一系列慢性疾病。

目前医学已证实,它与心血管疾病、癌症、糖尿病、关节炎、阿尔茨海默病、肺部疾病及自身免疫病等都密切相关,有研究指出,全球约50%的癌症发病都与慢性炎症脱不了干系。

而这些 “隐形战火” 的点燃,往往和我们的日常习惯息息相关:

不良饮食:高糖、高脂食物不只会让人发胖,还会刺激脂肪细胞释放 “炎症信号”,引发被称为 “代谢性炎症” 的隐形损伤;

长期压力:焦虑、抑郁等负面情绪会打乱皮质醇分泌,让身体对炎症的 “调控能力” 下降;

环境刺激:空气污染、烟草烟雾、工业化学物质等,会持续 “骚扰” 免疫系统,诱发慢性炎症;

自然衰老:随着年龄增长,免疫系统逐渐 “失调”,慢性炎症的发生率会升高,这一过程被称为 “炎症衰老”。

如何 “扑灭” 这团隐形战火,成了医学界亟待解决的难题—— 而间充质干细胞(MSCs)的出现,为慢性炎症相关疾病的治疗带来了新突破。

干细胞在炎症相关疾病中的潜力

有研究显示,MSCs能显著降低体内促炎因子水平,降幅可达 60%~80%,在多种炎症疾病中展现出惊人潜力。

1、慢性胃炎

慢性胃炎作为全球高发的消化系统疾病,病因复杂多样。幽门螺杆菌感染是首要元凶,若不及时治疗,极易进展为慢性萎缩性胃炎;长期食用辛辣、油腻、烟熏等刺激性食物,频繁服用阿司匹林、布洛芬等非甾体抗炎药,也会破坏胃黏膜屏障,导致胃黏膜持续受损。

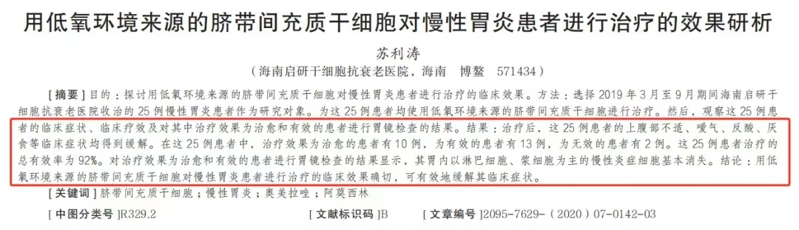

干细胞疗法带来了颠覆性突破,用实打实的临床数据打破了 “不可逆” 的魔咒。

一项针对慢性胃炎患者的临床研究,纳入25 名平均年龄49 岁、饱受上腹部不适、饱胀、反酸、厌食等症状折磨的患者,接受了脐带间充质干细胞治疗。治疗方案为每隔一天进行一次静脉输注,每个疗程两次,多数患者完成了 2-3 个疗程。

研究结果令人震惊:10 例患者达到临床治愈标准,13 例患者症状显著改善,总有效率高达 92% !

更关键的是,治愈和有效患者的胃镜检查显示,原本弥漫在胃黏膜的淋巴细胞、浆细胞等慢性炎症细胞基本消失,受损的胃黏膜组织得到了实质性修复。

2、新冠后遗症

2019年至今,新冠已造成全球7.76亿人感染、707万人死亡(WHO 2024年数据)。尽管疫苗和抗病毒药物降低了急性期死亡率,但病毒变异导致的免疫逃逸和87.4%感染者遗留的长期症状(长新冠),成为新的公共卫生挑战。

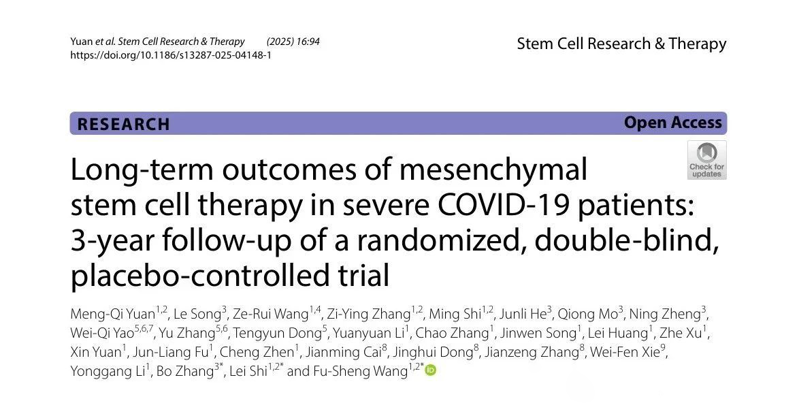

近期,解放军总医院第五医学中心、国家感染性疾病临床医学研究中心王福生院士团队在权威期刊《Stem Cell Research & Therapy》上发表了关于脐带间充质干细胞(UC-MSCs)治疗重症新冠患者的三年长期随访研究结果。该研究评估了脐带间充质干细胞治疗重症新冠肺炎患者的长期安全性和有效性。

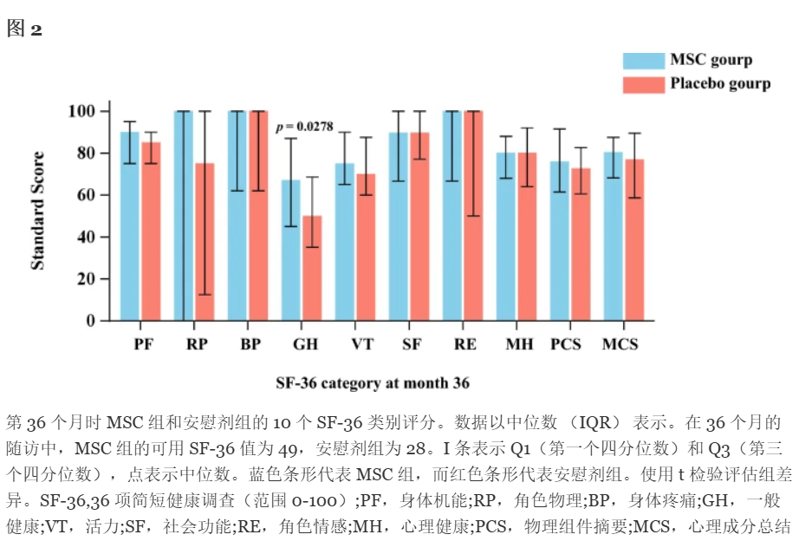

MSC组的生活质量评分显著高于安慰剂组

研究结果显示,UC-MSCs治疗不仅加速了肺损伤的修复,还显著改善了“长新冠”患者的生活质量,且未增加肿瘤等远期并发症的风险。这一发现为UC-MSCs在新冠康复及其他呼吸系统疾病中的潜在应用提供了重要的循证依据。

3、类风湿关节炎

类风湿性关节炎(rheumatoid arthritis,RA)是一种自身免疫疾病,即患者的免疫系统错误地将关节周围组织识别为“非我族类”进行攻击,造成关节炎症、疼痛、肿胀和僵硬。

2019年,空军第九八六医院(西京医院九八六医院)、澳门大学健康科学学院研究团队在行业期刊《Drug Des Devel Ther.》上发表了一项临床研究成果。

该团队经过 1 年和 3 年的随访观察,结果令人振奋:

① 患者的血常规、肝肾功能、免疫球蛋白等指标始终正常,未出现不良反应;

② 反映炎症程度的血沉、CRP、RF 指标,以及治疗 3 年后的抗 CCP 指标,都比治疗前显著下降(P<0.05);

衡量生活质量的健康指数(HAQ)和关节功能指数(DAS28)也明显降低(P<0.05)。

③ 研究最终确认:UC-MSC 联合抗风湿药(DMARDs),是 RA 患者安全、有效且可行的治疗方案。

研究确认:脐带来源间充质干细胞(UC-MSC)联合抗风湿药(DMARDs),是 RA 患者安全有效且可行的治疗方案。

间充质干细胞控制炎症的作用机制

MSCs 之所以能在炎症治疗中发挥作用,源于其独特的 “抗炎机制”,这些机制已在多项实验和临床研究中得到验证:

① 拦截炎症 “推手”:炎症发作时,身体会释放细胞因子、趋化因子、活性氧等 “炎症介质”,而 MSC 能分泌前列腺素 E2(PGE2)等物质,直接抑制这些 “推手” 的产生与释放;

② 释放抗炎 “信号”:MSC 会主动增加抗炎细胞因子(如 IL-10、TGF-β)的分泌,这些分子能 “安抚” 过度激活的炎症细胞,同时促进组织修复;

③ 改造 “炎症细胞”:巨噬细胞是炎症中的 “核心角色”,分为促炎型(M1)和抗炎型(M2)。MSC 能推动巨噬细胞从 “促炎模式” 转向 “抗炎模式”,从源头减轻炎症;

④ 抑制过度免疫反应:补体系统是免疫系统的 “重要武器”,但过度激活会导致组织损伤。MSC 能 “约束” 补体系统,避免其对身体造成二次伤害;

⑤ 修复血管 “屏障”:炎症常伴随血管内皮细胞损伤,MSC 会分泌生长因子,帮助修复受损的血管内皮,维护血管稳态,减少炎症扩散。

结语

随着研究的深入和技术的突破,间充质干细胞已经从实验室逐步走向临床。它不仅为慢性炎症这一 “万病之源” 提供了新的控制思路,更给类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、新冠后遗症等难治性疾病患者带来了希望。

未来,随着细胞技术的不断优化,MSC 或许还会在更多炎症相关疾病中发挥作用,成为守护人类健康的 “新武器”。这场对抗 “隐形战火” 的战役,正迎来越来越光明的前景。

内容来源网络公开资料,锐赛新媒体中心 综合整理。

声明:本文内容仅用于科普交流,不构成任何医疗建议或治疗方案推荐。

文中涉及的科研成果、临床数据等信息均来源于公开文献及权威机构发布,仅供参考。由于医学的复杂性,个体案例不代表普遍疗效,请勿盲目解读。

本平台不对用户基于本文内容作出的任何决策承担责任,相关治疗请务必前往正规医疗机构,在专业医生指导下进行。

本文图片来源网络,如有版权问题请联系删除。本声明最终解释权归公众号所有。