每3个成年人就有1个高血压!干细胞技术带来降压新突破~

引言

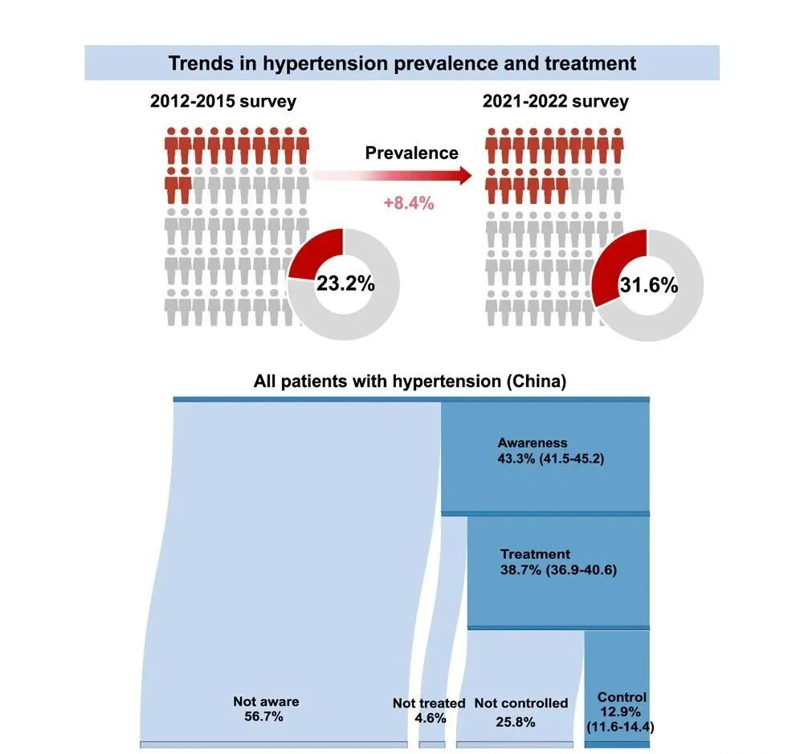

近日,国内一研究团队在国际知名医学期刊《Med》上发表了中国高血压患病率及治疗趋势与社会人口学模式的报告,该研究基于全国大规模代表性调查,对比 2012-2015 年与 2021-2022 年数据,为高血压干预措施提供了科学依据。

数据显示,2021–2022年间,我国成人高血压患病率已达31.6%,相当于每三位成年人中就有一人患有高血压,较 2012-2015 年明显上升。

年龄分布上,60岁以上人群患病率超50%,且呈现年轻化趋势,20-39岁青年患病率从1991年的4.5%升至近年的13.4%,这与青年久坐少动、饮食不健康、精神压力大相关。

目前临床上针对高血压的治疗主要还是以降压药物控制为主,但因每个患者对不同药物适应性差异很大,治标不治本。

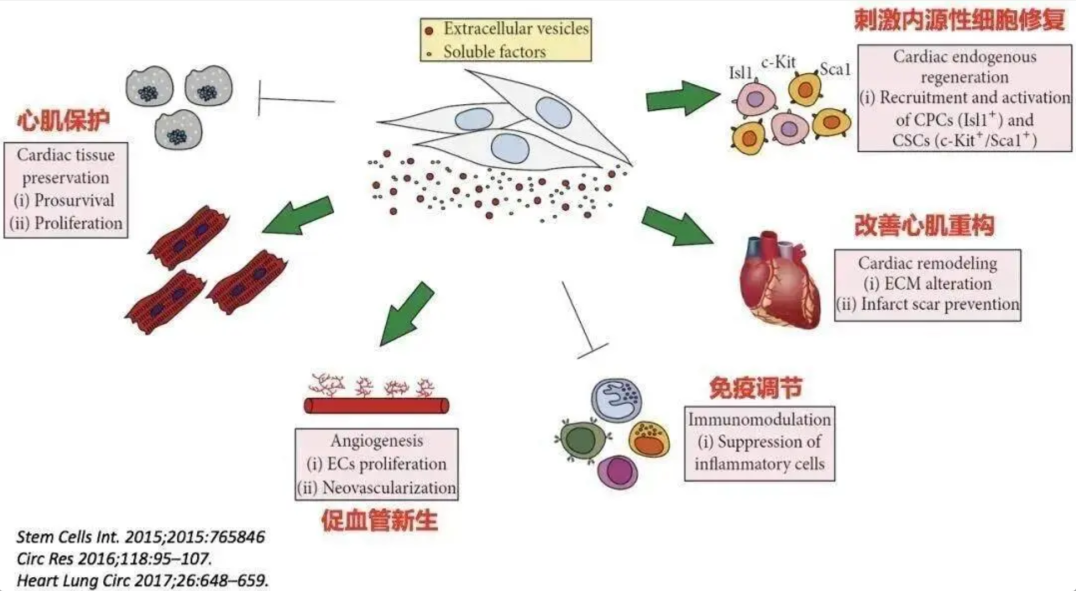

干细胞具有自我更新和多向分化的潜能,因其抗炎、减轻应急损失和替代受损细胞等功能,近年来常被用于高血压治疗的研究中,且取得了不错疗效。

干细胞 “降压” 的核心原理

高血压的发病机制复杂,比如血管壁增厚、管径减小、管腔狭窄、弹性降低等都可能引发心脏、大脑、肾脏等重要器官的损伤,而想要做针对性的治疗难度却很大。

高血压可导致的并发症遍及全身

干细胞疗法具有抗炎、修复血管内皮,降低靶器官损伤等多重功能,可进行全身性的抗炎修复,对于治疗高血压以及高血压所引起的各种并发症都有很好的效果。

干细胞 “降压” 原理主要体现在以下三方面:

1、抗炎作用:机体慢性炎症持续是高血压发生的因素之一,患者血液内均有不同程度的炎性因子以及活性氧、活性因子、黏附因子的出现。研究人员发现干细胞可下调小鼠炎性因子TNF-α水平,上调抗炎因子IL-10表达,从而减轻机体的炎症反应,有助于降低血压。

2、减轻应激损伤:干细胞在炎症靶位的增殖和迁移作用可进一步激活自身产生大量的基质细胞衍生因子-1(SDF-1)受体CXCR4,减少SDF-1的游离,减轻高血压状态下引起的应激损伤。

3、替代受损细胞:干细胞可以分化为血管内皮细胞和血管平滑肌细胞,预防和治疗动脉硬化,恢复血管的顺应性,增强血管功能,对心脏和血管功能进行修复;干细胞还能分化为肝脏细胞、肾脏细胞等其他功能细胞,全面修复高血压患者的身体,减轻并发症。

除上述核心 “降压” 原理外,干细胞还能够提高机体应对各种脂蛋白的代谢功能,能有效降低血糖中胆固醇,甘油三酯和脂蛋白浓度,能提高机体糖代谢功能,有效降低血糖水平,能提高机体能量的供给和消耗平衡功能,具有减少血脂、降低血糖等功效,改善原发性高血压。

临床案例见证

众多临床研究显示,干细胞在干预高血压及其引起的多种并发症如中风、心力衰竭、脑出血等方面都有较为亮眼的效果,可以有效帮助患者康复。

案例一

《循环研究》曾发表一项干细胞技术应对心力衰竭的III期临床试验结果——队列研究中前10名受试者的结果令人满意。这是首次公布干细胞临床应对心力衰竭关键性试验的结果数据。

治疗组受试者的六分钟步行距离有所改善,相对改善率为20.5%;心脏功能分级改善——40%受试者的心功能分级改善了1个级别;与基线值相比,六个月时MLHFQ(明尼苏达心力衰竭生活治疗问卷)评分呈正趋势,相对改善了31%,这比II期临床试验的改善程度要更大。

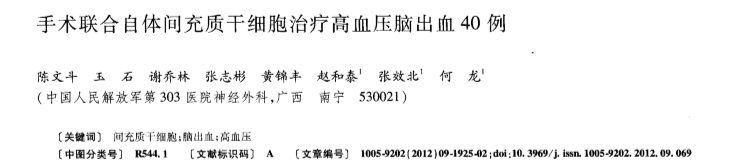

案例二

中国人民解放军第303医院神经外科进行了手术联合自体间充质干细胞应对高血压脑出血临床试验,在40例高血压脑出血受者中,1个月后,观察组总有效率(95.0%,显效30例,有效8例,无效2例)明显高于对照组(75.0%,显效10例、有效20例、无效10例)(P<0.05)。术后随访6个月,观察组语言、肌张力和肌力改善情况明显好于对照组(语言25vs13例,肌张力20vs12例,肌力23vs10例)(均P<0.05)。

结果表明间充质干细胞临床干预脑出血能提高疗效,同时可改善患者语言、肌张力、肌力功能。

案例三

中华细胞与干细胞杂志上的一项研究,对15例高血压伴糖尿病肾病受试者在常规治疗的基础上进行脐带间充质干细胞相关的临床研究;另有15例使用常规治疗(口服抗高血压药物)作为对照组。两组受试者均持续治疗1个月,参加研究前后3个月监测受试者收缩压、舒张压。

结果显示:干细胞组的受试者,其舒张压指标下降程度较对照组明显,且在改善舒张压方面的临床疗效优于单纯控制血压的常规方法,糖尿病肾病等并发症状均得到改善。

结语

高血压影响着万千人群,每年因高血压相关疾病死亡的人数就高达200万人,由此引发的多种并发症也在给无数患者和家庭带来抹不去的阴影。

目前,干细胞疗法在控制高血压及并发症的治疗干预中已崭露头角,未来,随着技术的进一步发展和完善,相信干细胞疗法将为更多高血压患者带来健康福音。

相信随着再生医学的不断发展,干细胞也能普及到更多疾病应用上,早日为更多患者解除病痛。

内容来源网络公开资料,锐赛新媒体中心 综合整理。

声明:本文内容仅用于科普交流,不构成任何医疗建议或治疗方案推荐。

文中涉及的科研成果、临床数据等信息均来源于公开文献及权威机构发布,仅供参考。由于医学的复杂性,个体案例不代表普遍疗效,请勿盲目解读。

本平台不对用户基于本文内容作出的任何决策承担责任,相关治疗请务必前往正规医疗机构,在专业医生指导下进行。

本文图片来源网络,如有版权问题请联系删除。本声明最终解释权归公众号所有。